印刷の超基本テクニック!塗り足しって何?

はじめに

皆さんは「塗り足し」という言葉をご存知ですか?印刷データを作る際に必ず覚えておきたい重要なテクニックなのですが、なかなか馴染みがないという方も多いはず。実は、入稿データの不備で一番多いのは「塗り足しがない」ことなんです。

初心者はもちろん上級者も意外と見落としがちな塗り足しについて、今回は詳しく解説していきます!

目次

塗り足しとは?

「塗り足し」とは何かというと、仕上がりサイズより少し外側に背景の絵柄などをはみ出させた部分のこと。

塗り足しの部分は、製本(ペラの場合は仕上がりサイズに断裁)の際に切り落とされる部分となります。

その説明を聞いてこう思った方もいるはず…「どうして最終的に切り落とされる部分なのにわざわざ絵柄を入れる必要があるの?」と。

しかし一見不必要と思える塗り足しには大切な意味があるんです。

塗り足しの部分は、製本(ペラの場合は仕上がりサイズに断裁)の際に切り落とされる部分となります。

その説明を聞いてこう思った方もいるはず…「どうして最終的に切り落とされる部分なのにわざわざ絵柄を入れる必要があるの?」と。

しかし一見不必要と思える塗り足しには大切な意味があるんです。

塗り足しはどうして必要?

印刷所で冊子などを印刷するとき、紙を無駄なく使いきる為大きな紙に複数の印刷データを配置して印刷します(これを面付と言います)。そして印刷が終わると、大きな紙を何枚も重ねてカットし、A4サイズやポストカードサイズなどの完成サイズに仕上げていきます。

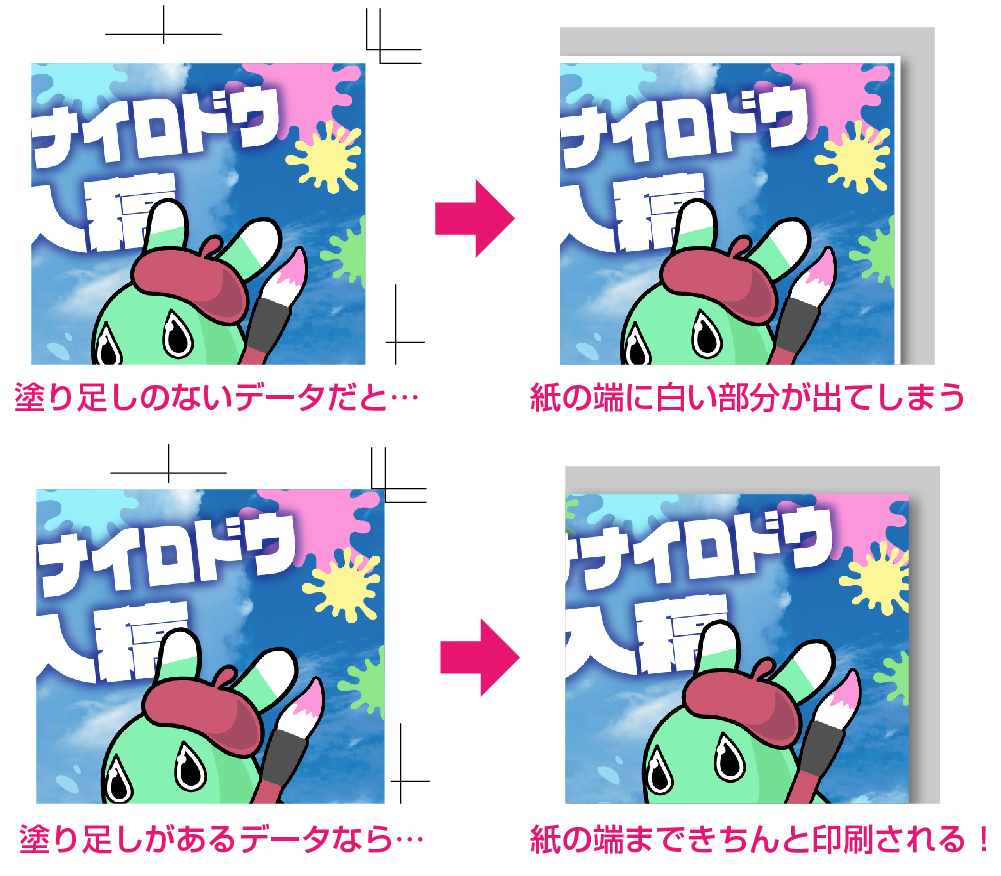

この時、紙を重ねて一気にカットする都合上、どうしても多少の断裁ズレが発生してしまうのです。

もしこの時塗り足しが入っておらず、完成サイズぴったりの絵柄サイズしかないと、紙の端の部分に印刷されていない紙の白い部分が出てしまいます。

せっかく背景に綺麗な色が入っていても、端にちょこっと白い部分が見え隠れ…ではなんだかがっかりですよね。

一方あらかじめ塗り足しをつけておけば、多少の断裁ズレが起きてしまっても、紙の端までしっかり色が乗った綺麗な仕上がりとなります。

このように、塗り足しがあるかないかで最終的な完成度は大きく変わってきます。

塗り足しの作り方

なないろ堂では仕上がりのサイズから上下左右3mm程度の塗り足しを作っていただくことを推奨しています。仕上がりサイズとそれぞれ塗り足しを入れたサイズの例は以下の通りです。

・A5サイズ(148mm×210mm) の場合→塗り足しを入れたサイズ:154mm×216mm

・B5サイズ(182mm×257mm) の場合→塗り足しを入れたサイズ:188mm×263mm

・ポストカードサイズ(100mm×148mm) の場合→塗り足しを入れたサイズ:106mm×154mm

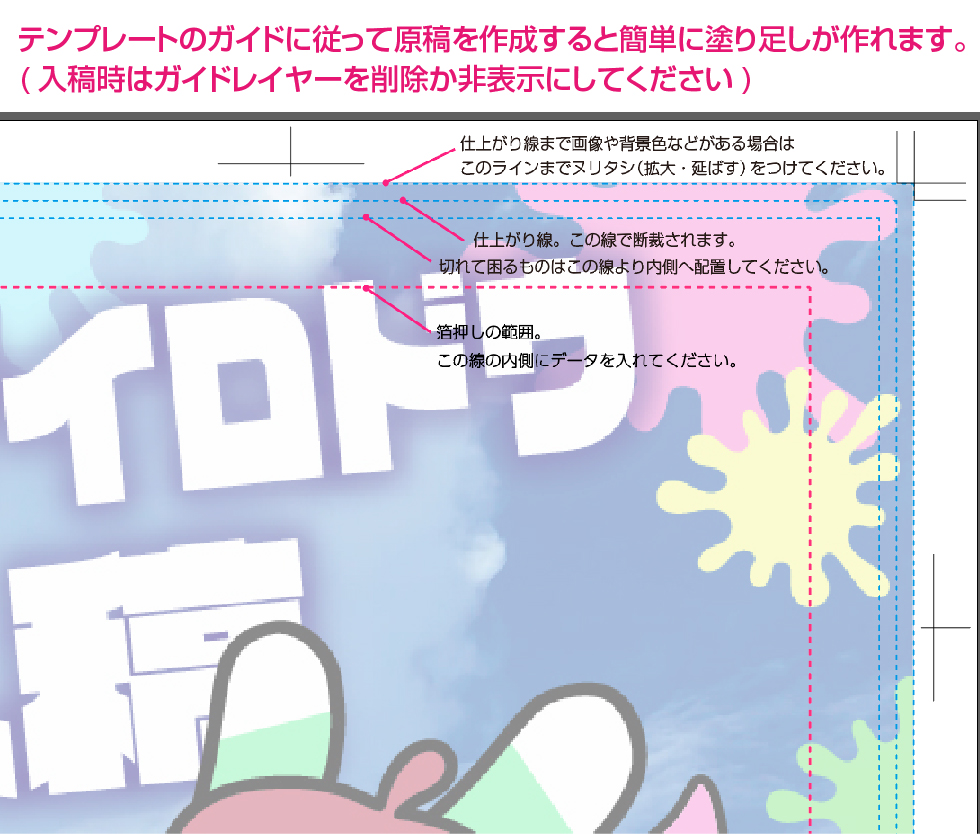

テンプレートにはあらかじめ「ここまでが仕上がり線」や「塗り足しの目安となる線」などのガイドが入っているため、その指示に従うだけで細かいサイズを気にしなくても簡単に塗り足しの入ったデータを作成できます。

※ガイドレイヤーは入稿時削除するか非表示にして、トンボと絵柄だけの状態にしておいてください。

文字切れに注意!

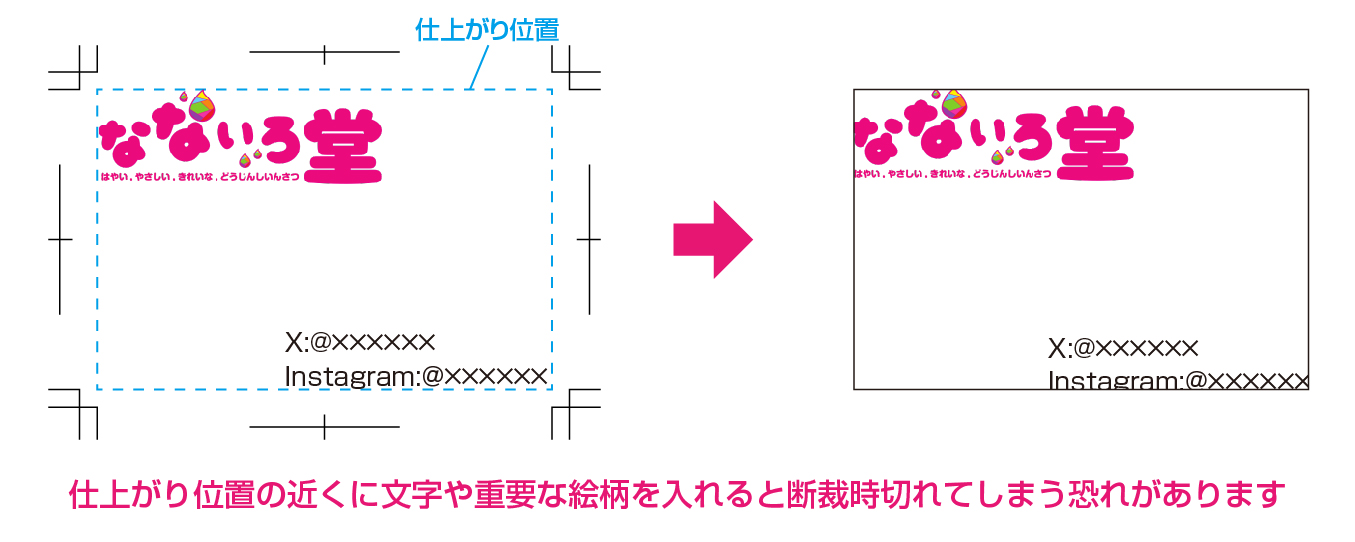

塗り足しと少し話は変わりますが、断裁ズレに関連してもう一つ注意していただきたいことがあります。それは、仕上がり位置の近くに文字や重要な絵柄を配置した場合、断裁ズレが起きた時切れてしまう可能性があるということです。

切れては困る文字や絵柄は、仕上がり位置から3mm以上内側に配置するようにお願いします。

余談ですが、特にやりがちなのがすみっこにある作者のサインや、キャラクター集合イラストの端の人物の顔が切れてしまうというパターン…。

端までぎゅうぎゅうに情報量を詰め込みたいという気持ちは分かりますが、「端は切れる!」という意識をもって、重要情報はできるだけ内側に入れていただくようお願いします。

※テンプレートにも文字切れ防止の目安となるガイドが入っているので、そちらを参考にしてみてください。

こんな時はどうする?

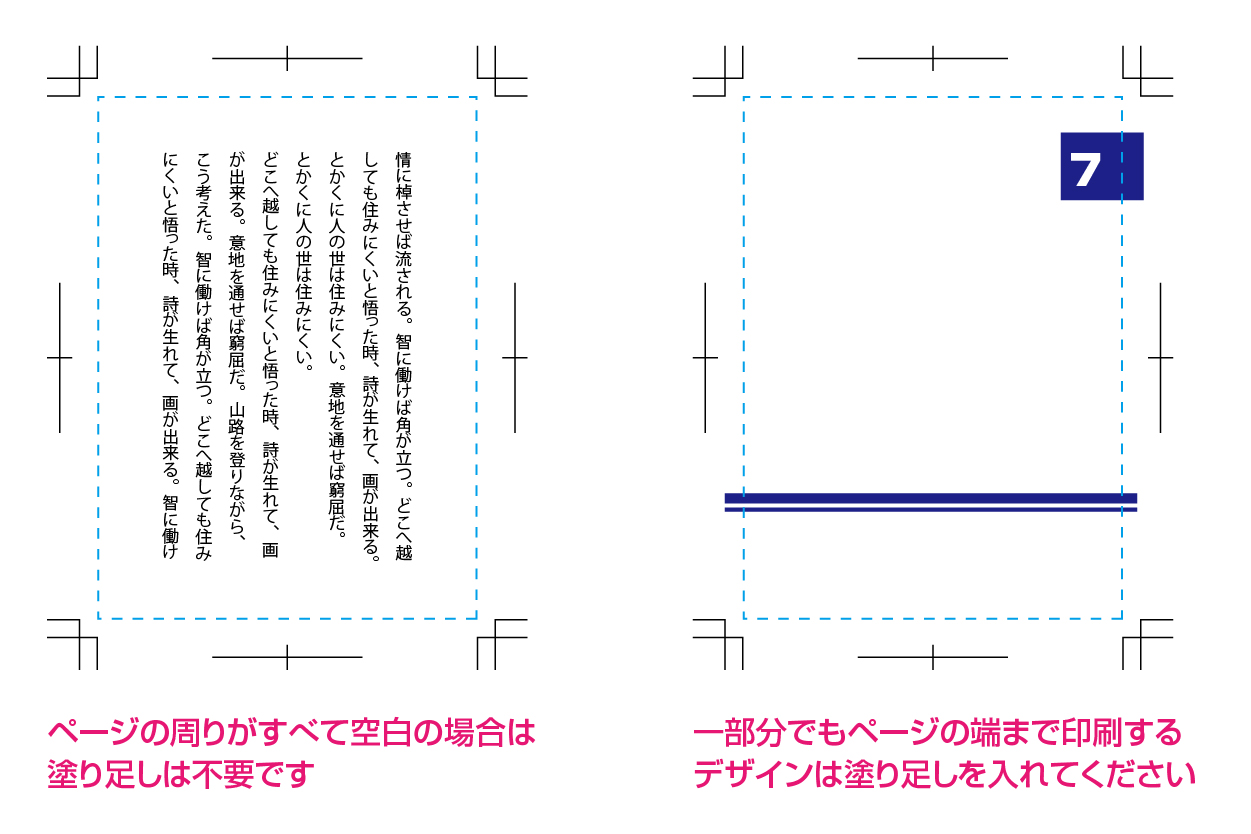

それではここから塗り足しの作り方について、よくあるケースを想定してより詳しく解説していきます。ページの周囲がすべて空白の場合は?

小説や4コマ漫画などのようにページの周囲がすべて空白の場合は塗り足しが不要です。ただし、一部分でも端まで印刷したいデザインがある場合は、塗り足しを付ける必要があります。

ページ番号などのデザインを凝りたい場合や、挿絵を入れたいといった場合は、塗り足しを付けることを忘れないようにしてください。

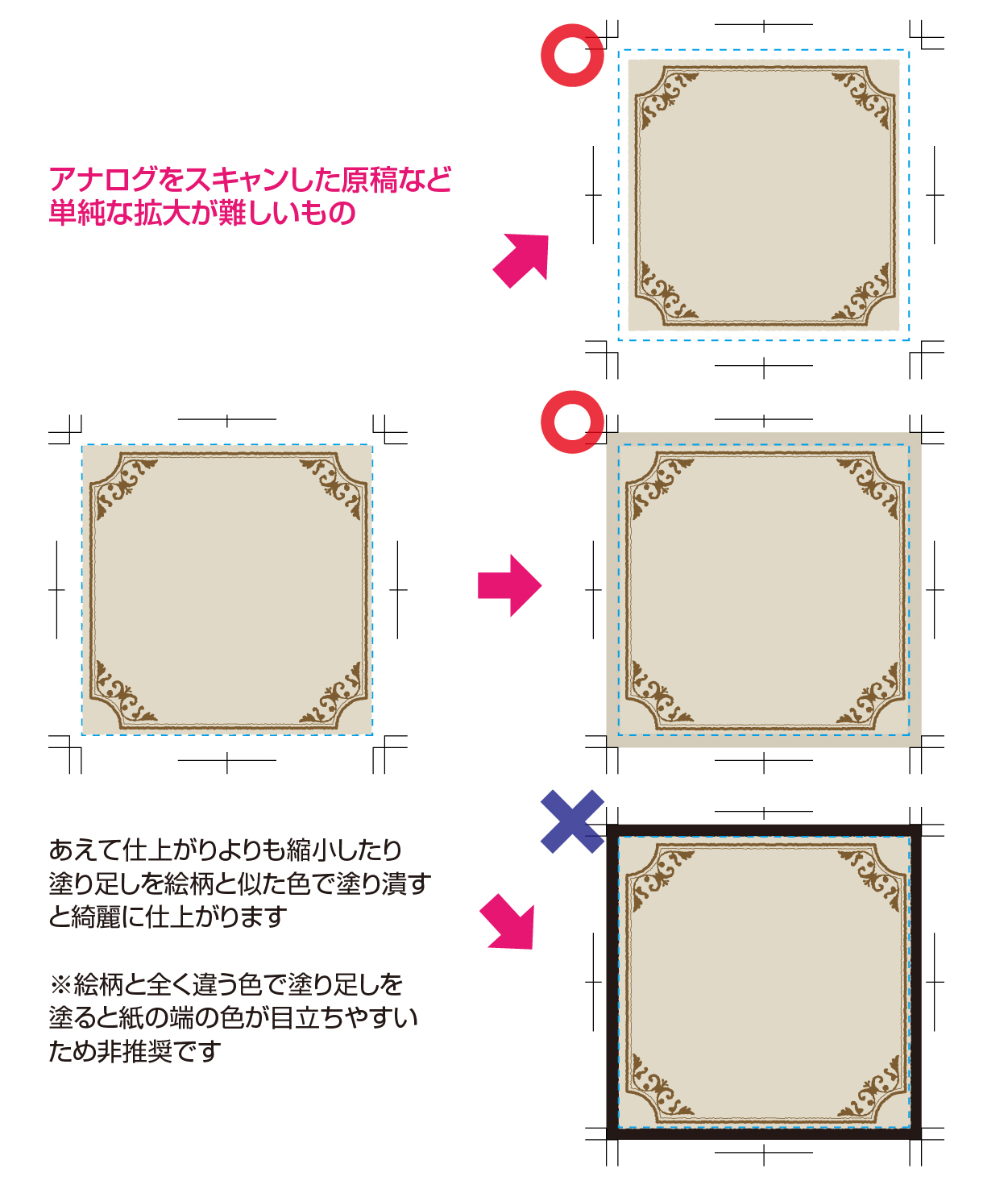

絵柄を拡大できない場合

入稿したデータが「塗り足しがない」という理由で不備となった場合、大抵は絵柄を少し拡大して仕上がりサイズからはみ出させることで修正が可能です。

ただ、場合によっては単純に拡大できない状況もあるかと思います。

例えば、端に模様のあるアナログイラストをスキャンして印刷データに取り込んだ場合など。

スキャンした画像を後から編集するのは難しいですし、なおかつ単に拡大しただけだと端の模様が切れてしまうという悩ましい状況です。

そういった場合の最終手段としては、あえて縮小して紙の周りに余白を作ったり、塗り足し部分を絵柄と似た色味で塗り潰すといった方法が考えられます。

なお、塗り足しの部分を塗り潰す場合、全く別の色を入れてしまうとかえって端の色が悪目立ちしてしまうので、馴染みやすいように絵柄の中にある色で塗り潰すことをお勧めします。

ただ、場合によっては単純に拡大できない状況もあるかと思います。

例えば、端に模様のあるアナログイラストをスキャンして印刷データに取り込んだ場合など。

スキャンした画像を後から編集するのは難しいですし、なおかつ単に拡大しただけだと端の模様が切れてしまうという悩ましい状況です。

そういった場合の最終手段としては、あえて縮小して紙の周りに余白を作ったり、塗り足し部分を絵柄と似た色味で塗り潰すといった方法が考えられます。

なお、塗り足しの部分を塗り潰す場合、全く別の色を入れてしまうとかえって端の色が悪目立ちしてしまうので、馴染みやすいように絵柄の中にある色で塗り潰すことをお勧めします。

絵柄の周りに枠を入れたい

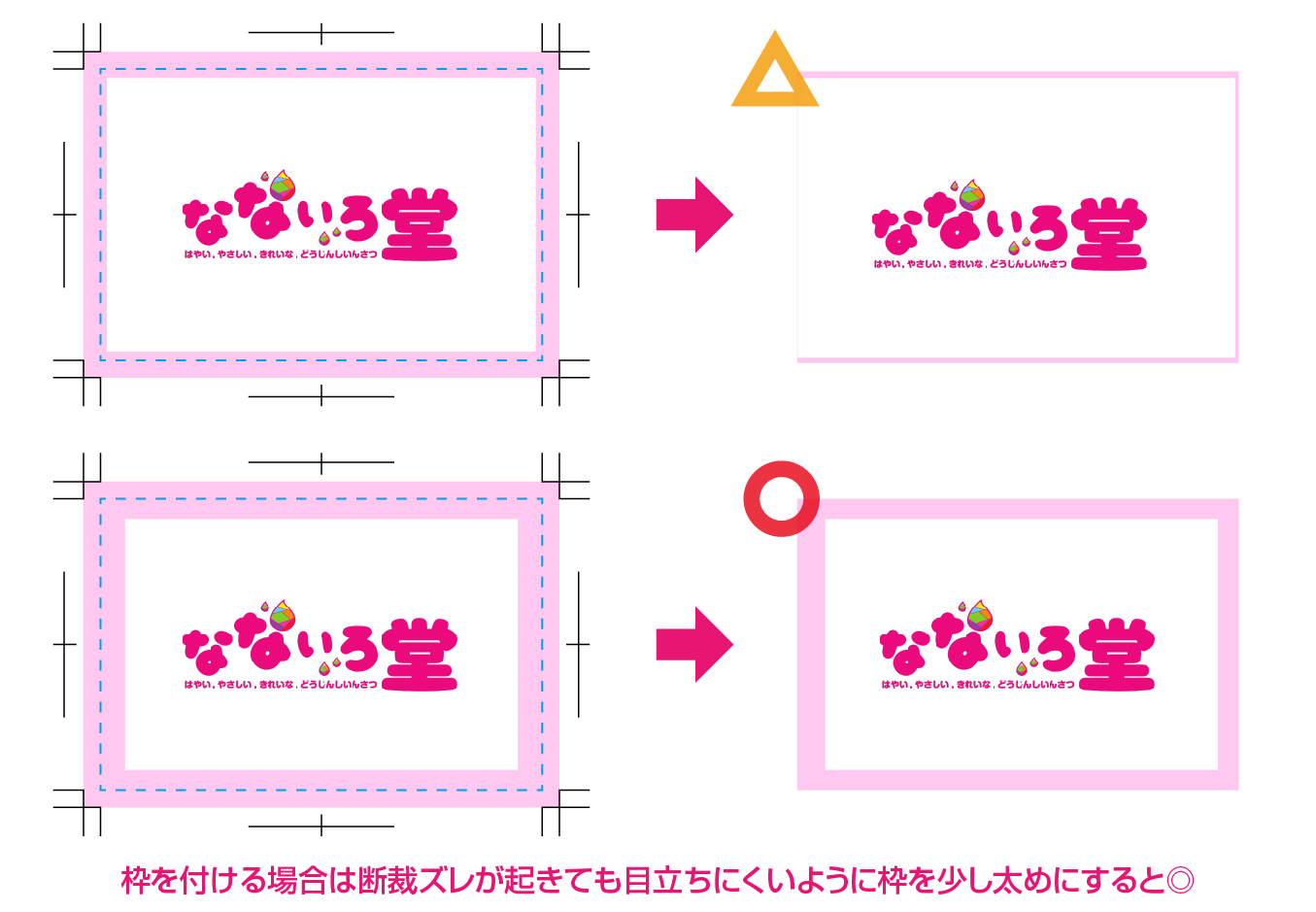

絵柄の周りに枠を入れたデザインにしたいとき、枠が細いと断裁ズレが起きた時幅が広かったり狭かったりして均等の幅にならずいびつな仕上がりになってしまいます。気になる場合はできるだけ枠の幅を太めにすることをお勧めします。

まとめ

以上、塗り足しについて詳しくご説明してきました。同人誌だけでなくイラストカードやポスターなどのグッズを作る上でも塗り足しは必要となってきます。

出来るだけテンプレートを使うか、テンプレートを使えない場合でも規定サイズ+上下左右3mmのサイズでデータを作るようお願いします。

入稿後不備の連絡を受けてから修正するのは大変ですので、データを作り始める段階から塗り足しを意識しておくことが大切です。

データの作り方が不安な方はまずはお得なFor me!シリーズで試しに5冊だけ作ってみるのもおすすめです。

不明なことがあればスタッフが親身にご説明させていただきます!

皆様からのご注文、心よりお待ちしております。

投稿一覧へ戻る

アーカイブ